携帯電話の契約、誰しもが一度は経験する手続きです。

しかし、契約者と使用者が異なる場合、手続きや注意点が複雑になり、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

契約者と使用者の違いによって何が変わるのか、手続きでどのような制限があるのか、トラブルを防ぐためにはどうすればいいのか。

今回は、携帯電話の契約に関する疑問を解消し、安心して契約を進められるよう、具体的な情報と対策を提示します。

携帯契約者と使用者の違い

契約者とは誰か

携帯電話の契約者とは、契約を締結した本人を指します。

契約者は、民法上の成年者(20歳以上)である必要があります。

未成年者が携帯電話を利用する場合、親権者である親または後見人が契約者となり、未成年者は使用者となります。

例えば、17歳の子供が携帯電話を所持する場合、親が契約者となり、子供が使用者となります。

契約者には、契約に関する全ての責任が課せられます。

これは、料金の未払い、契約違反による違約金、不正利用による損害賠償など、あらゆる責任を含みます。

契約者には、契約内容を完全に理解し、それに従う義務があります。

契約書の内容をよく読み、不明な点は契約前に必ず携帯電話会社に確認する必要があります。

使用者は誰を指すのか

使用者は、契約者とは別に、実際に携帯電話を使用する人を指します。

使用者は契約者と同じである場合もあれば、異なる場合もあります。

例えば、親が子ども名義で契約する場合、親が契約者、子どもが使用者となります。

あるいは、会社の代表者が社員のために契約し、社員が使用者となるケースもあります。

この場合、契約者は会社の代表者、使用者は社員となります。

使用者は、契約内容を理解している必要はありますが、契約上の責任を負うことはありません。

ただし、不正利用など、契約内容に反する行為を行った場合、契約者に損害を与える可能性があります。

両者の違いによる影響

契約者と使用者が異なる場合、手続きや利用に関して制限が生じます。

契約者のみが行える手続きがあり、使用者は契約者を通さなければ手続きできない場合もあります。

これは、契約者だけが契約内容の変更や解約といった、契約に関する重要な決定権を持つためです。

例えば、料金プランの変更や機種変更、MNP(番号ポータビリティ)による他社への乗り換え、契約の解約や一時停止、オプションサービスの追加や削除などは、契約者本人の本人確認書類と署名が必要となるため、使用者が単独で行うことはできません。

また、料金の支払い責任は契約者にあるため、使用者は契約内容をよく理解し、契約者と十分に話し合っておく必要があります。

料金滞納による信用情報への影響も契約者自身に及ぶことを理解しておく必要があります。

手続きにおける制限事項

契約者のみ可能な手続き

料金プランの変更、機種変更、MNP(番号ポータビリティ)、契約の解約や停止、オプションサービスの追加・削除などは、原則として契約者のみが行うことができます。

これは、これらの手続きが契約内容や料金に直接影響するためです。

使用者がこれらの手続きを希望する場合は、契約者に依頼する必要があります。

例えば、使用者が新しいスマホに機種変更したい場合、契約者が携帯電話会社に連絡し、手続きを進める必要があります。

この際、契約者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が求められるのが一般的です。

オンライン手続きの場合も、本人認証が必要となるため、契約者本人が行う必要があります。

使用者も可能な手続き

使用者は、通常の携帯電話の利用、アプリのダウンロード、インターネット閲覧、メールの送受信などは自由にできます。

ただし、有料コンテンツの利用やアプリ内課金など、料金が発生するサービスを利用する際は、契約者と事前に支払い方法や利用限度額について合意しておくことが重要です。

例えば、ゲームアプリでの課金や有料音楽配信サービスの利用は、使用者が自由にできる範囲ですが、契約者と利用額の上限について事前に話し合っておくことで、高額な請求によるトラブルを防ぐことができます。

未成年者が使用者である場合は、親権者である契約者との間で、利用可能なアプリやウェブサイトを制限するフィルタリングサービスの利用も検討すべきです。

手続きに必要な書類

手続きの種類によって必要な書類は異なりますが、契約者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)は多くの場合必要です。

機種変更やMNPなど、契約内容の変更を伴う手続きでは、委任状が必要となるケースもあります。

委任状には、契約者の署名・捺印に加え、委任する範囲、委任期間、使用者の氏名などが明確に記載されている必要があります。

また、家族以外の方が使用者となる場合は、契約者との関係性を証明する書類(例えば、委任状、雇用証明書、誓約書など)が必要になることもあります。

これらの書類は、携帯電話会社が不正利用やなりすましを防ぐための措置として求められます。

契約時の注意点とリスク

契約前に確認すべき点

契約前に、契約内容、料金プラン、オプションサービスなどをしっかりと確認しましょう。

特に、契約者と使用者が異なる場合は、それぞれの役割や責任について明確に理解しておくことが重要です。

例えば、料金プランはデータ容量、通話時間、オプションサービス(通話料割引、データ増量オプションなど)の内容を詳細に確認し、使用者の利用状況に見合ったプランを選択することが重要です。

また、契約期間、解約違約金、機種変更時の手数料なども確認しておきましょう。

不明な点があれば、携帯電話会社のカスタマーサービスに電話または窓口で問い合わせて確認しましょう。

不正利用への対策

契約者と使用者が異なる場合、不正利用のリスクが高まる可能性があります。

不正利用を防ぐためには、パスワードを定期的に変更する、利用状況を定期的に確認する、怪しいメールやSMSに注意するなど、基本的なセキュリティ対策を徹底しましょう。

複雑で推測されにくいパスワードを設定し、定期的に変更することが重要です。

また、二段階認証などを活用することで、セキュリティをより強化できます。

利用者登録を行い、年齢制限やフィルタリングサービスなどを活用することも有効です。

特に未成年者が使用者である場合は、フィルタリングサービスの利用を強く推奨します。

トラブル発生時の対処法

トラブルが発生した場合、まずは落ち着いて契約者と連絡を取り、状況を説明しましょう。

機種変更や修理などの手続きは、契約者を通じて行う必要があります。

契約者と連絡が取れない場合、携帯電話会社に連絡し、状況を説明して適切な対応を依頼しましょう。

この際、契約者との関係性や委任状況を説明できる書類(委任状など)があると、手続きがスムーズに進みます。

例えば、紛失・盗難による不正利用が発生した場合、速やかに携帯電話会社に連絡し、回線停止の手続きを行う必要があります。

まとめ

契約者と使用者が異なる場合、手続きに制限があること、不正利用のリスクがあること、トラブル発生時の対応が複雑になることを理解しておくことが重要です。

契約前に契約内容をよく確認し、不明な点は携帯電話会社に問い合わせる、委任状を事前に準備する、セキュリティ対策を徹底するなど、事前に準備することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して携帯電話を利用できます。

契約者と使用者の役割分担を明確にし、お互いに責任を共有することで、円滑な利用が可能になります。

契約者と使用者が異なる携帯電話の契約は、適切な手続きと注意を払うことで、安心して利用できるものです。

契約内容を完全に理解し、契約書に署名捺印する前に、疑問点を解消することが、トラブル防止の第一歩です。

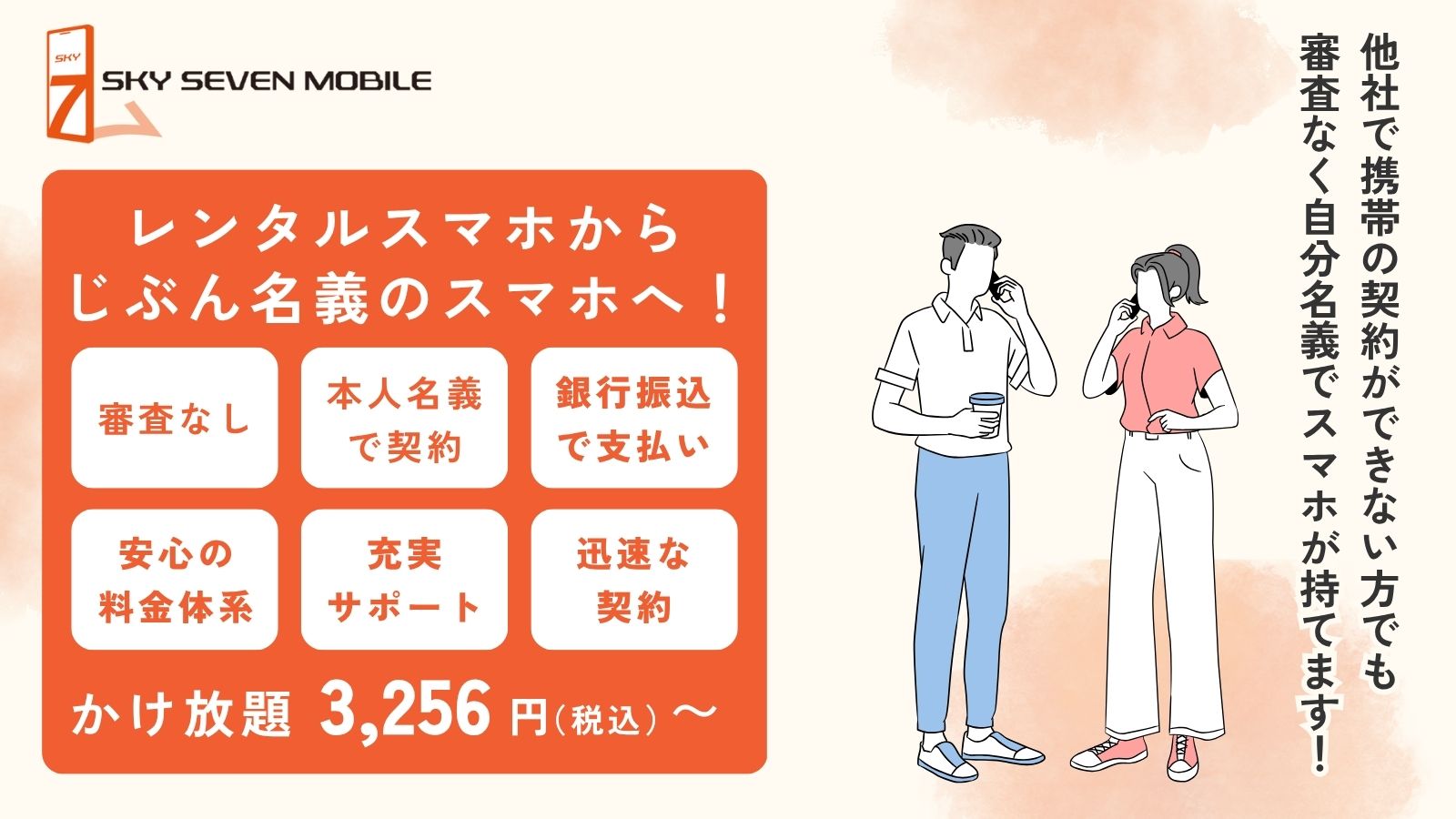

スカイセブンモバイルでは、審査なしでご自身名義の契約を行うことができます!

なんらかの事情で自名義での契約ができないが、家族に頼ることが難しい…。

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度スカイセブンモバイルにご相談ください。